Depuis au moins un siècle avant La Sonnambula, le thème du somnambulisme comme celui de l’amnésie ou de la déraison avait nourri nombre d’œuvres dramatiques (1). Le livret est connu (repris d’un ballet-pantomime de Scribe), niais, invraisemblable, mais guère plus que celui de nombre d’ouvrages contemporains. Son principal mérite est d’avoir suscité un ouvrage devenu populaire entre tous, à la faveur de divas, depuis sa créatrice jusqu’à nos plus grandes, en passant évidemment par Maria Callas. L’histoire du malentendu est connue, qui va momentanément séparer Amina d’Elvino, son fiancé, la première souffrant de somnambulisme laissant croire à son infidélité.

Pour clôturer sa saison 2024-2025, le Massimo de Palerme (3) présente une nouvelle Sonnambula, coproduction déjà donnée à Barcelone – avec Nadine Sierra en Amina, en avril dernier – dont Yannick Boussaert avait rendu compte.

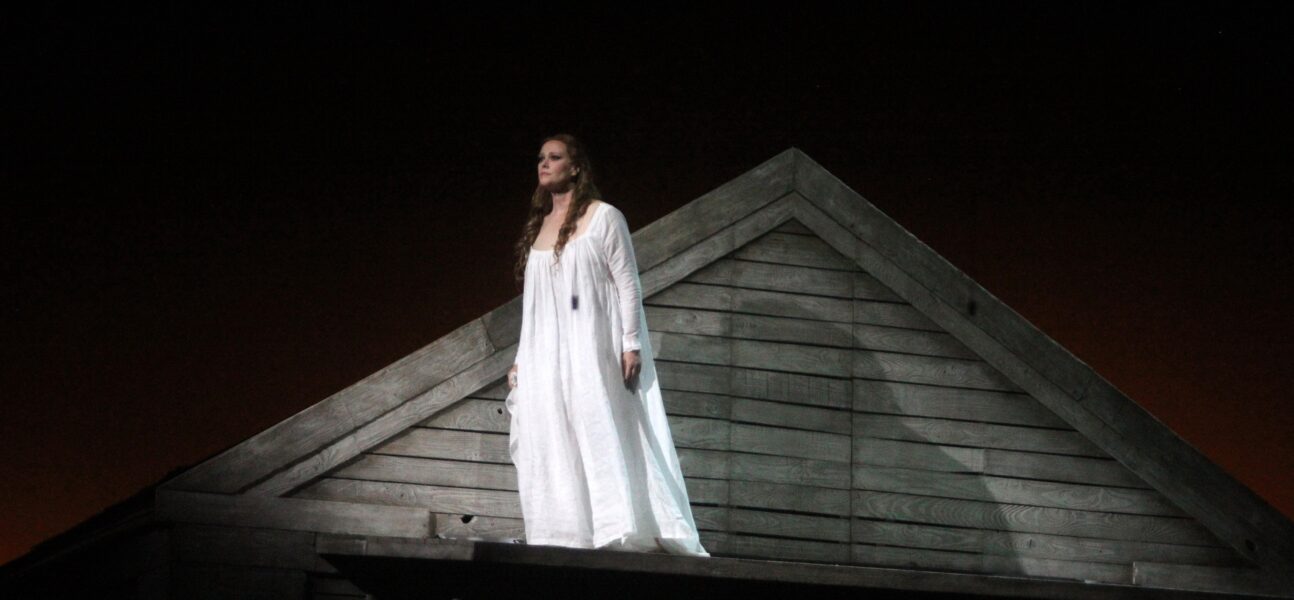

Au lever du rideau, alors que l’obscurité règne et que le public attend que le chef lève sa baguette, rien ne se passe. Dans un silence sépulcral, une scène fantastique, avec éclairages et brumes, nous est progressivement révélée : des corps gris s’assemblent pour entourer souplement et tourmenter la silhouette blanche de ce qui ne peut être qu’Amina, ange auquel on a substitué des branchages en guise d’ailes. Point de village, comme le mentionne le livret. D’une coupe forestière, attestée par des souches, subsiste le tronc largement dénudé d’un grand résineux qui occupe le centre de la scène. Un système rayonnant de cinq cordes à linge, qui supporteront des draps, marquera le passage au second tableau (où Rodolfo usera d’une baignoire ancienne, remplie par son serviteur à l’aide de seaux d’eau fumante). Une monumentale scierie (dont la machine à vapeur est alimentée par des bûches débitées) sera le décor du premier tableau du second acte. Enfin, la façade d’une singulière maison de bois munie d’une terrasse en surplomb où Amina, non-sujette au vertige, nous offrira sa superbe scène de somnambulisme, avant la liesse générale. Ces libertés renouvellent l’approche d’un ouvrage traité trop souvent de façon routinière et participent pleinement aux climats. Les éclairages recherchés, dans leur champ, leur intensité, leur gamme chromatique s’accordent parfaitement à l’action. Les costumes des solistes comme des artistes du chœur sont un constant bonheur. Les coupes seyantes, les tons harmonieux réjouissent.

La production fera intervenir à plusieurs reprises, toujours associés aux troubles d’Amina, dix superbes danseurs du Teatro Massimo. La chorégraphie ajoutée, qui renoue avec la source française du livret (un ballet-pantomime d’Hérold) enrichit-elle l’ouvrage et la narration ? Les interrogations et les doutes que suscite sa première apparition seront bientôt levés. Les chorégraphies originales souligneront le caractère fantastique du somnambulisme. Les danseurs forment une masse fluide et harmonieuse, où l’individu n’existe qu’au travers du groupe. Seul son, un unique cri guttural collectif, projeté, qui rappelle le haka néo-zélandais (2). Le même procédé réapparaîtra avant le début du second acte, aux superbes évolutions, mais c’est le cri d’Amina que nous entendrons avant que retentisse la première note.

Le seul problème que pose la mise en scène réside dans le statisme conventionnel des solistes et du chœur, comme dans la direction d’acteur, au bénéfice du mouvement des danseurs. Le contraste, délibéré, est flagrant entre les deux composantes. Seule Amina, durant ses accès de somnambulisme concilie les deux.

On présume que les spectateurs retiendront essentiellement de cette mémorable soirée un plateau de haut vol, dominé par une Amina d’exception, avec un orchestre totalement dévoué aux voix. Commençons donc par ce dernier. Giuseppe Mengoli, que nous découvrons, a développé sa carrière dans les pays germaniques. Il est reconnu pour l’excellence de ses Strauss et Mahler. C’est dire combien on appréhendait sa direction dans un répertoire que tout oppose à ces références. Nos préventions s’évanouissent vite. Sous sa battue, l’orchestre est porté par un souffle continu, animé d’un puissant sens dramatique, dynamique et contrasté. L’attention constante du chef au chant, toujours valorisé, la souplesse de la narration, les modelés qu’il obtient de cordes rondes et de vents fruités traduisent non seulement son professionnalisme mais aussi ses affinités belliniennes.

Riche de deux airs avec cabalette, de récitatifs traduisant l’action dramatique ou la méditation, le rôle d’Amina offre la plus large palette expressive. Jessica Pratt déploie la totalité de ses moyens, superlatifs, pour incarner la jeune fille candide, naïve et innocente. La voix idéale – le lirico leggero – ample, aux couleurs contrastées, avec des piani exemplaires, le sfumato bellinien, la noblesse et la pureté de l’émission, tout nous touche et éblouit : le souffle infini, la technique transcendante, les traits et cadences, les trilles, les notes piquées, ainsi dans la cabalette finale « Ah ! Non giunge », feu d’artifice jamais démonstratif, quasi pudique. La rhétorique vocale rend pleinement justice à la dimension bellinienne de l’héroïne : la poésie, le charme, au sens le plus fort, et la passion sont au rendez-vous, avec, pour point culminant sa prière pathétique (Gran Dio), dépourvue d’affectation, précédant l’admirable Credea mirarti. A couper le souffle de beauté et de vérité. La perfection, le naturel des récitatifs, le cantabile généreux, tout illustre un chant aussi intelligent que sensible. Francesco Demuro, ténor di grazia, campe un Elvino jamais mièvre ou féminisé, jeune, ardent et farouche. La douceur, la suavité (Prendi , l’anel ti dono , comme Son geloso del zefiro errante) l’élégance séduisent, mais l’éclat viril et la projection ne sont pas moindres, y compris dans la tessiture suraigüe. L’intelligibilité de son chant est exceptionnelle. On sait combien Carlo Lepore fait merveille en basse bouffe rossinienne. Ce soir, ses moyens vocaux, son abattage, comme son jeu sont admirables. La voix est somptueuse, ample, bien timbrée pour assurer un Rodolfo juste. Ce qui relève de la gageure puisque, d’évidence, le personnage est à l’opposé de l’homme mûr, calculateur, obséquieux et lubrique de Bartolo, rôle dans lequel il excelle (ainsi à Bastille en juin dernier). Sa cavatine de présentation, Vi ravviso, permet de nuancer et de conférer une épaisseur humaine à ce qui relève trop souvent de la pure convention théâtrale. Son duo avec Amina et les récitatifs confirment l’ampleur et la souplesse de cette belle voix. Bellini n’a accordé ni air, ni duo à Teresa, la mère adoptive d’Amina. Daniela Pini nous le fait regretter, tant son beau mezzo, ferme de timbre, juste de ton, donne vie à ce personnage attachant. Il en va de même d’Alessio, Mariano Orozco, l’amant de Lisa, voix généreuse au timbre séduisant. Si Ilaria Monteverdi, Lisa, déçoit dans sa cavatine d’entrée (Tutto è gioia), qui sent l’effort, dont la projection interroge, ce travers passager sera vite oublié pour son second air (De’ lieti auguri), dont l’aisance est manifeste : Lisa est bien la jeune femme oubliée d’Elvino. Pietro Luppina, le notaire, est un beau ténor, et rien ne distingue ce comprimario des premiers rôles : l’émission, le timbre font également regretter qu’on ne l’entende pas davantage. Les ensembles de voix toujours complices sont également réussis, notamment le quatuor qui précède la scène finale. Le chœur, sollicité fréquemment en dehors des quatre grandes pages qui lui sont dédiées, est puissant, équilibré et projeté.

La charge émotionnelle de voix belcantistes d’excellence, l’engagement des artistes dans un cadre et des lumières subtiles, l’intégration des danseurs, aboutissent à un spectacle renouvelé qui aura ravi la plus large part du public. Outre les applaudissements saluant telle ou telle page, les ovations finales, intenses et chaleureuses l’auront bien traduit.

1. Où Bellini est célébré presqu’autant qu’à Catane, sa ville natale. 2. Et traduit l'angoisse de Te Rauparaha (C'est la mort !C'est la mort !) ? 3. Dont Nina, ou la folle par amour (Dalayrac,1786) ; Nina, o sia La pazza per amore (Paisiello, 1789) ; La Dame blanche (Boieldieu,1825) ; La Somnambule, ou l’Arrivée d’un nouveau seigneur (ballet d’Hérold,1827), liste non exhaustive.