Le légendaire Festspielhaus accueillait hier après-midi la première de Lohengrin, une production signée Yuval Sharon, dans les décors de Neo Rauch et Rosa Loy, et portée par l’orchestre du Festival dirigé par Christian Thielemann, de retour à Bayreuth après deux années d’absence.

Mais concentrons-nous d’abord sur la conception et le travail, très attendu, de Yuval Sharon. Ce metteur en scène américain d’origine israélienne, féru de culture allemande, s’était longuement expliqué en 2018 lors de la création de ce spectacle sur ce qui l’avait amené à accepter la proposition de Bayreuth et sur sa conception assez originale de l’œuvre, qui oppose amour et pouvoir.

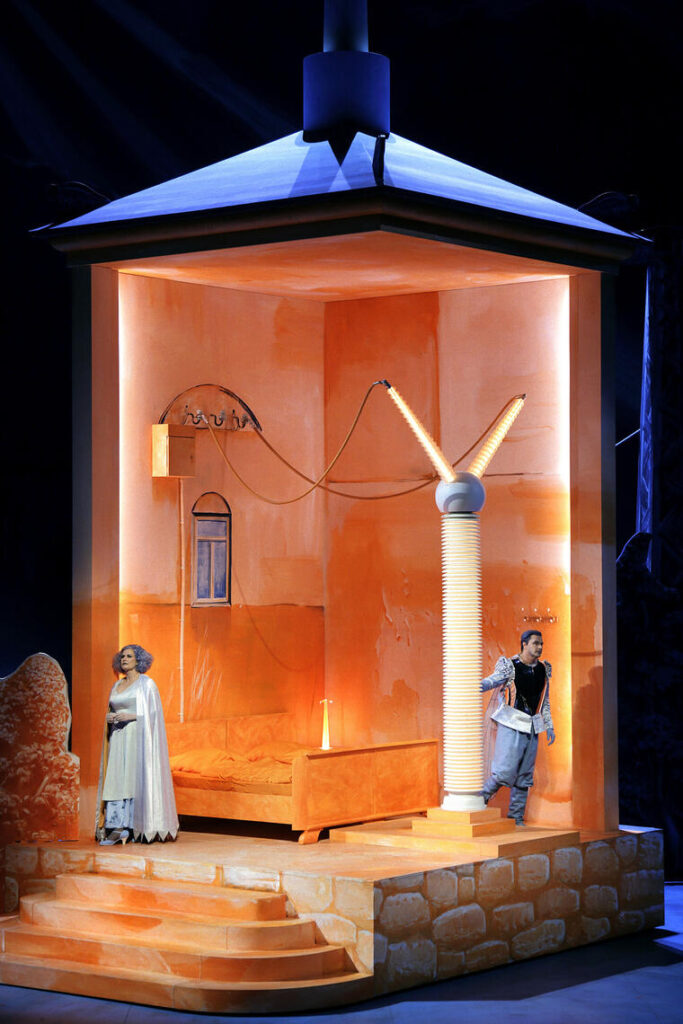

Débarrassé d’une partie des clichés attachés à Lohengrin, en particulier le mythe du cygne complètement absent de la mise en scène, Sharon se penche plus qu’à l’ordinaire sur le sort réservé aux femmes dans le livret. Il voit en Elsa une femme en quête de libération, qui bénéficie au premier acte du secours de Lohengrin. Au troisième acte, soutenue par l’amour, elle est devenue suffisamment forte pour voler de ses propres ailes, mais se retrouve en rivalité avec Ortrud, une autre femme tout aussi forte, et que Sharon présente comme une sorte de double d’Elsa, la face sombre d’un personnage presque identique. Les hommes, quant à eux, ne sont pas faibles, mais ils sont tous dans une quête inextinguible de pouvoir qui les aveugle et les corrompt. Toute la mise en scène repose sur ce conflit irréconciliable entre ces deux passions des hommes, le pouvoir et l’amour. Avec un grand sentiment de nostalgie, une tristesse presque métaphysique, elle montre l’échec de l’amour à sauver le monde : cet amour libérateur, qu’Elsa pourrait incarner si elle avait le bon partenaire, ne vaincra pas ; Lohengrin, dès lors qu’elle sait qui il est, n’est pas fait pour elle. Ce dénouement dramatique nait évidemment dans la scène de la chambre nuptiale, la seule qui bénéficie d’une lumière chaude, mais qui est aussi un cube fermé, d’un isolement extrême, où les amants ne parviennent ni à se rencontrer ni à se comprendre. Elsa n’est plus l’épouse trahie par le silence, mais une figure dramatique, victime broyée par la parole sacrée et interdite. Le regard de Lohengrin, quand il prononce son célèbre « Nie sollst du mich befragen », est celui d’un dieu égaré parmi les hommes. Traitée ainsi, la scène, qui pourrait s’épanouir dans l’émotion romantique, devient un huis clos où ne subsiste qu’une incompréhension désespérée.

Tout le spectacle est présenté dans un monde presqu’uniformément bleu, minéral, électrique (à l’exception de la scène dont on vient de parler). Le décor, dominé par de grandes toiles monochromes baignées de lumière froide, plonge le spectateur dans l’abstraction visuelle, la sobriété dramatique, une absence de références narratives trop explicites.

L’atmosphère générale, inspirée du monde de la science-fiction du milieu du siècle dernier, renoue aussi avec la fable et le fantastique, mais sans les clichés habituels : les personages n’ont pas d’âge, il n’y a pas de cygne, pas de château-fort ni de chevaliers étincelants avec leurs lances. La mise en scène propose pourtant son lot de détails étranges, les ailes d’insectes que tous les protagonistes arborent sur leur dos, qui les rendent tantôt ange, tantôt diable et souvent mouche ou cigale, ou les gants que portent tous les hommes, alors que les femmes sont mains nues. De nombreuses citations visuelles relient le spectacle avec la tradition historique, l’usage du carton-pâte, flirtant avec le ridicule, est assumé et presque touchant.

L’acte II, généralement présenté comme le plus politique et dramatique de l’opéra, offre certes de grands moments de puissance vocale mais sans doute une plus faible intensité scénique, à l’exception du célèbre duo entre les deux femmes : « Ich wünch dir Glück zu deinem Gemahl », lorsque Ortrud insuffle le doute dans l’esprit d’Elsa, d’une puissance et d’une beauté absolues.

La dernière scène du spectacle, après le départ de Lohengrin, est ici d’une force dramatique dévastatrice, mais par la béance et le vide qu’elle crée. Pas de cygne en route vers l’au-delà, pas de grand départ théâtral. Lohengrin s’efface dans un halo de lumière – littéralement absorbé par l’obscur – tandis que Gottfried, l’enfant revenu, surgit non pas triomphant, mais comme une interrogation, un extra-terrestre tentant d’incarner le monde du futur ; dérisoire dans son costume de mousse, il fait penser au petit bonhomme vert des publicités pour une célèbre société française de crédit à la consommation.

On soulignera la cohérence visuelle du spectacle, le parfait alignement de ses propositions dramatiques avec les intensions musicales de la partition, et la force des nombreux tableaux où interviennent les chœurs, particulièrement nourris, où Yuval Sharon convoque de façon très inspirée la peinture flamande du XVIIe siècle. Il donne aussi un sens politique au traitement qu’il en fait : plutôt qu’acteurs collectifs d’un soulèvement ou d’un jugement populaire, il transforme les choristes en témoins muets d’un drame qu’ils subissent plus qu’ils ne l’incarnent ; les règles viennent d’en haut, inaccessibles à la compréhension des hommes. Ces grands tableaux dégagent un souffle et une majesté impressionnants, établissant un contraste saisissant entre les personnages individualisés et solitaires d’une part, et la masse compacte de la foule, puissante mais sans réelle détermination.

La production bénéficie d’un casting exceptionnel, particulièrement cohérent et sans aucune faiblesse, dominé par Piotr Beczała dans le rôle-titre, déjà présent dans les productions de 2018 et 2019. Il campe un Lohengrin à la hauteur de sa réputation : la voix est puissante, lumineuse, la ligne vocale reste noble, même dans les aigus qui restent puissants sans forcer. Voilà un chanteur qui incarne tout ce qu’on peut attendre d’un grand ténor wagnérien, ils ne sont pas si nombreux. A ses côtés, Elza van den Heever dans le rôle d’Elsa, impose une force expressive et une fibre dramatique touchantes, parfaitement adaptées au rôle à la fois naïf et déterminé. Par ses moyens vocaux considérables, elle donne beaucoup de caractère à son personnage, qu’elle incarne avec courage et obstination. La complicité vocale avec son partenaire est parfaite, pleine de nuances, réservant des moments de grande émotion et de grande intensité, mais sans débordement.

Andreas Bauer Kanabas, voix puissante et noble, offre une vision particulièrement impressionnante du rôle d’Heinrich der Vogler, dominant toute la scène avant l’apparition de Lohengrin. Ólafur Sigurdarson qui endosse volontiers les rôles de mauvais est ici un Telramund ambigu, fourbe et insaisissable. Ses moyens vocaux considérables, il les met au service d’une conception très élaborée du rôle de même que Miina‑Liisa Värelä, voix quasi sans limite mais parfois une peu dure, qui inaugure sa participation au Festival en Ortrud, et surprend par sa présence sombre et volontaire, nuance bienvenue dans ce personnage ambivalent sur lequel Sharon pose un regard très élaboré. Michael Kupfer Radecky complète la distribution en héraut du roi, sonore et efficace. L’ensemble de la distribution vocale sera longuement et chaleureusement applaudie par un public éclairé et très enthousiaste.

Pressenti pour diriger le Ring du 150e anniversaire l’an prochain, Christian Thielemann a connu lui aussi hier un véritable triomphe, récompensant une interprétation dynamique, pleine d’élan, très nuancée et parfaitement cohérente. Il propose en effet une lecture dense et raffinée, solidement architecturée, et révèle toute la profondeur d’une partition faite pour résonner dans l’acoustique spécifique et réellement exceptionnelle du Festspielhaus. Après le frémissant murmure des cordes qui semblent venir des cieux, l’ouverture s’épanouit, puissante et mûre, avec une subtile gravité, donnant l’impression d’une narration en germe plutôt que d’un déploiement dramatique immédiat. Tout au long du spectacle, on sent une grande unité d’intention entre les propositions du metteur en scène et celles du chef, en particulier sur la psychologie des personnages, la place des deux femmes, le rôle des chœurs auxquels Thielemann donne une ambleur proprement monumentale – ils sont excellents et méritent tous les éloges – et le caractère désespéré, irrémédiablement voué à l’échec de la lutte entre amour et pouvoir, dont se dégage une poésie nostalgique irrésistible.

Spectacle d’une stature impressionnante où alternent les grandes fresques puissantes et la tragédie intime des personnages, conscient de ce que le Graal est à jamais perdu, ce Lohengrin austère mais fascinant suscite l’enthousiasme et mérite bien des éloges.