Dix ans après la mémorable résurrection d’Artaserse (1730) à l’Opéra de Lorraine, Parnassus Arts Production, l’agence fondée par Georg Lang et Max-Emanuel Cenčić, s’est associée au Bayreuth Baroque Opera Festival, dont le contre-ténor assure la direction artistique, pour exhumer l’autre grand triomphe de Leonardo Vinci : Alessandro nell’Indie. Le Napolitain créa cet ouvrage quelques semaines avant Artaserse, dans le même théâtre romain et avec, à peu de choses près, les mêmes chanteurs (cinq castrats et un ténor). Comme pour Artaserse, mais également pour Catone in Utica qu’il a monté entre temps, Max-Emmanuel Cenčić a réuni une distribution exclusivement masculine au sein de laquelle Franco Fagioli aborde à nouveau une partie taillée sur mesure pour Giovanni Carestini et Bruno de Sà succède à Giovanni Fontana (Il Farfallino) en prima donna. Ils sont incontestablement les étoiles de cet Alessandro nell’Indie et nous leur devrons de purs moments d’ivresse belcantiste.

Alessandro nell’Indie © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Vinci est le premier à mettre en musique l’Alessandro nell’Indie de Metastasio qui connaîtra des dizaines d’adaptations, de Hasse (1731) à Pacini (1824) en passant par Haendel (Poro, re dell’India, 1731), Gluck (1744), Jommelli (1744), Cimarosa (1781) ou encore Cherubini (1784). Alors qu’il vient de conquérir les Indes, Alexandre le Grand (Alessandro) se retrouve au milieu des querelles incessantes de Poro, roi d’une partie de ce vaste territoire, et de Cleofide, qui règne sur une autre, ainsi que sur le cœur des deux hommes, bien qu’elle ne soit éprise que de Poro. Un traître, retors et couard (Timagene, confident d’Alessandro), une princesse dévergondée (Erissena, sœur de Cleofide) et un général indien qui en pince pour la belle (Gandarte) gravitent autour de ce triangle asymétrique et pimentent l’ouvrage d’intrigues secondaires. Nous ignorons la genèse du drame, mais son principal ressort – le poison de la jalousie – apparaissait déjà dans la tragi-comédie de Claude Boyer, Poros ou la générosité d’Alexandre (1648) et dans le livret de Domenico David, L’amante eroe (1693), plus proche encore de celui de Metastasio, qui avait déjà pris le poète pour modèle lorsqu’il élaborait son premier livret d’opéra (Siface, 1723).

Alessandro nell’Indie © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Alessandro nell’Indie opère un réjouissant renversement des stéréotypes de genre. Non seulement les femmes y maîtrisent leurs émotions et prennent leur destin en main, tant dans la sphère privée (Erissena lutinant de jeunes hommes et revendiquant son libertinage) que dans la sphère publique (Cleofide, politicienne habile et animée par un sens aigu du devoir), mais l’instabilité psychologique qui leur est habituellement associée caractérise, ici, un homme, Poro, rongé par la jalousie, travaillé par des pulsions suicidaires et qui tentera également d’étrangler sa bien-aimée. Le public contemporain n’aura probablement pas conscience de la portée subversive d’un tel parti pris, d’autant que la mise en scène de Max-Emanuel Cenčić vise davantage à le divertir qu’à l’édifier, ce qu’elle réussit d’ailleurs fort bien, en exploitant l’ironie comme la franche drôlerie de ce qu’il considère comme un dramma giocoso avant l’heure. Le rire et la transposition dans une contrée lointaine ont souvent été de très efficaces subterfuges pour faire passer un message audacieux tout en éludant la censure.

Jake Arditti © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

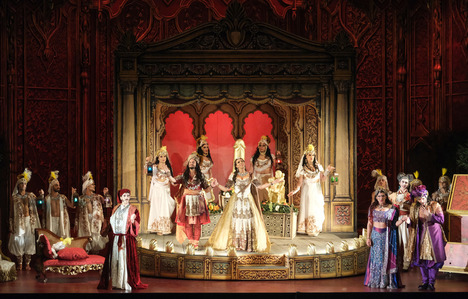

Le rideau se lève sur un décor inspiré du Royal Pavillion de Brighton (Domenico Franchi), luxuriante réinterprétation des palais indiens qui fut édifié par John Nash au XIXe siècle. Deux truculents acteurs présentent la pièce, en anglais, non pour la satisfaction des allochtones – remercions au passage le Bayreuth Baroque Opera Festival d’avoir prévu des surtitres dans les langues de Goethe et de Shakespeare – mais pour un tout autre motif : une scène de théâtre miniature en fond de scène consacre la mise en abyme de l’opéra qui prend place à la cour de George IV. Les interventions de ces avatars de Monsieur Loyal ponctueront la représentation à la manière de didascalies sonores. Auparavant, la danse, présente lors de la création d’Alessandro nell’Indie en 1730, se sera invitée dès l’ouverture. Fluidifiant et vivifiant l’action, les chorégraphies de Sumon Rudra sollicitent aussi bien les chanteurs qu’une dizaine de danseurs râblés et qui exhibent volontiers leur poitrail quand ils ne revêtent pas, à l’instar des héroïnes de l’opéra, de coruscants atours féminins (splendides créations de Giuseppe Palella) qui achèvent de nous transporter à Bollywood. Contrairement à la production d’Artaserse (conçue par Silviu Purcarete), cet Alessandro nell’Indie n’accueille aucune figurante. Martyna Pastuszka sera la seule femme à fouler la scène du sublime Markgräfliches Theater, le temps d’un air avec violon obligé sur lequel nous reviendrons. Les clichés reproduits ci-contre donnent un bel aperçu d’un spectacle haut en couleurs et plutôt sportif, volontiers facétieux, voire potache ou leste, mais sans lourdeur ni extrapolation gratuite, et qui porte indéniablement la griffe Cenčić.

Nicholas Tamagna et Maayan LichtAlessandro nell’Indie © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

A la vérité, la partition de Vinci, donnée dans son intégralité – hormis quelques lignes de récitatif –, appelle cette légèreté et n’autorise pas grand-chose d’autre. Les pages allègres et les envolées virtuoses dominent, ponctuées occasionnellement de trompettes et de percussions (Alessandro, Poro), réduisant à la portion congrue l’épanchement des protagonistes et ce lyrisme intense que Vinci peut explorer ailleurs, notamment dans Gismondo, superbe ouvrage lui aussi révélé par Parnassus Arts sous la conduite affûtée et très habitée de Martyna Pastuszka.

Alessandro nell’Indie © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Qui d’autre que Franco Fagioli pourrait incarner Poro, ce monarque grandiloquent et borderline ? Il ne s’agit pas seulement d’assumer l’écriture athlétique de Carestini (futur Ariodante), mais aussi de restituer les excès du personnage, véritable drama queen qui brandit un fouet dans une de ses explosions de folie. En grande forme, le contre-ténor argentin investit le moindre récitatif et orne même l’un d’entre eux avant de déployer dans la bravoure des moyens toujours aussi grisants et une audace crâneuse que lui seul peut se permettre. Cependant, à côté de cet abattage et de l’éclat quasi sauvage de certains suraigus (« Destrier, che, all’armi usato »), Fagioli demeure également un des seuls interprètes actuels à renouer, aussi généreusement, avec ce qui était le roi des ornements dans le premier bel canto : le trille. Enfin, n’en déplaise à ses détracteurs, son air avec violon obligé, joyau du canto fiorito, se pare d’une élégante sobriété.

Franco Fagioli © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Cleofide exauce le vœu de Bruno de Sà, qui peut endosser une partie de prima donna – assoluta, serions-nous tenté d’ajouter, le trouble procédant autant du ramage que du corsage. Au risque de nous répéter, la délicatesse du timbre, le naturel de l’émission, l’aisance des sons filés et des piani, déjà admirables en eux-mêmes, sont absolument uniques chez un homme évoluant dans la tessiture de soprano et ils ne laissent pas de fasciner. De surcroît, le développement qu’il offre à son air pathétique au I (« Digli ch’io son fedele ») nous donne l’occasion de goûter la musicalité de l’interprète que, d’ailleurs, les ovations du public feront revenir pour saluer. Le duo railleur sur lequel se referme ce même acte (« Se mai turbo ») vire à la joute puis au délire, un délire terriblement jouissif où Bruno de Sà se met à chanter Mozart (« Der Hölle Rache ») et Franco Fagioli, Verdi (« La donna è mobile ») ! Et nous nous surprenons à penser que c’est aujourd’hui que Gérard Corbiau – sinon un réalisateur plus doué – devrait investir le théâtre de la Margravine afin d’y tourner Farinelli…

Bruno de Sà © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Le Néron testostéroné applaudi cet été à Aix (L’incoronazione di Poppea) s’est métamorphosé … en princesse. La composition de Jake Arditti est un régal. Bouche en cul de poule et mine effarée ou regards langoureux déshabillant les jeunes Grecs, le contre-ténor britannique semble prendre beaucoup de plaisir à minauder comme à exécuter une danse du ventre. Vocalement, Erissena (soprano) s’avère plus confortable que l’antihéros de Monteverdi, trop tendu pour son instrument, bien que celui-ci manque de moelleux dans sa plainte où affleure une sensibilité qui ne demande qu’à s’épanouir. Maayan Licht a rejoint l’aventure tardivement, en remplacement de Denis Orellana, tombé malade et que nous aurions dû découvrir en Alessandro. Ceci dit, comme dans Artaserse, le rôle-titre n’est pas le véritable prime uomo et se voit éclipsé par Poro, lequel intervient davantage et reçoit une musique d’une autre qualité. Du reste, sur le plan dramaturgique, Alessandro s’apparenterait presque à une allégorie de la magnanimité et de la constance s’il ne s’humanisait pas dans un étonnant numéro où il oscille entre colère à l’endroit de Poro et tendresse vis-à-vis de la reine. Une ambivalence que les ressources limitées du sopraniste (projection, mordant, coloris…) peinent malheureusement à restituer. Le chant est fin et stylé, mais une dynamique trop restreinte prive le rôle du panache que Vinci lui donne dans son premier air avec trompette. L’acteur, autrement dégourdi, convainc davantage et campe un Alessandro aristocratique et séduisant, avec ce détachement qui sied à l’arbitre et garantit son équanimité, sauf lorsqu’il cède à l’appel de la chair pour culbuter la reine ou feint de vouloir torturer Timagene.

Maayan Licht © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Nous ne dirons jamais assez à quel point la musique de Vinci est faite pour la scène. Elle exige l’immédiateté du direct et s’écoute avec l’œil rivé sur la performance de l’interprète. Le constat ne s’applique pas qu’ à la pyrotechnie, plus excitante en live ; car le jeu d’acteur est également indispensable pour saisir pleinement la vérité dramatique d’une situation. Nicholas Tamagna, excellent dans les emplois de contre-ténors de caractère, nous en offre un exemple frappant en scélérat (Timagene) dont les manières insinuantes – et pas seulement le zézaiement – autant que les inflexions traduisent la duplicité.

Nicholas Tamagna © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Le Gandarte de Stefan Sbonnik a une stature imposante et de la prestance à revendre, quoique rires et cris en falsetto – émulation oblige ? – prêtent à sourire dans le chef d’un général. Un peu emprunté et d’intonation d’abord précaire au I, le ténor se bonifie ensuite et son cantabile au III rend justice à l’une des rares incursions de Vinci dans la langueur amoureuse ombrée de mélancolie. Dans la fosse, la concertmeister Martyna Pastuszka galvanise les forces de l’Oh ! Orkiestra Historyczna, jeune phalange fondée en 2012 et en résidence pour cette troisième édition du Bayreuth Baroque Opera Festival, souligne la carrure rythmique des airs, relance le discours et offre un soutien imparable aux solistes.

Stefan Sonnig © Bayreuth Baroque / Falk von Traubenberg

Un surcroît de variété dans les affetti, un plateau un peu plus homogène et nous aurions atteint le nirvana. Alessandro Nell’Indie n’en constitue pas moins une intéressante et fort agréable découverte. Il faut saluer le talent et la persévérance avec lesquels Max-Emmanuel Cenčić et son agence défendent le répertoire napolitain. Notre connaissance de Vinci leur doit beaucoup, de même que celle de son ennemi juré, Porpora, dont ils ont monté Polifemo et dont Carlo il Calvo inaugurait en 2020 la première édition du Bayreuth Baroque Opera Festival.

Cette recréation d’Alessandro nell’Indie en première mondiale est disponible sur Arte Concert.