« Trop de morceaux de musique finissent trop longtemps après la fin ». Dans l’une de ses nombreuses piques assassines, Stravinsky ne mentionne pas de compositeur en particulier. Pourtant, il n’est pas difficile de se faire une idée du genre de musique auquel Igor le Caustique fait allusion. De même, rien n’exclut que le compositeur ne réservait cette critique à la seule musique, d’autres formes d’art pouvant tout à fait y trouver le compte…

Pour cette troisième version de Lady Macbeth du district de Mzensk de Dmitri Chostakovitch à la Bastille depuis son entrée tardive au répertoire (en 1992 avec Myung-Whun Chung), Stéphane Lissner a fait appel à Krzysztof Warlikowski. Cela tombait presque sous le sens. La collaboration entre l’Opéra de Paris et le metteur en scène durait depuis plus de dix ans, et il n’y avait eu personne pour lui proposer l’adaptation d’un opéra soviétique par excellence ! L’oubli est réparé, tout va bien merci.

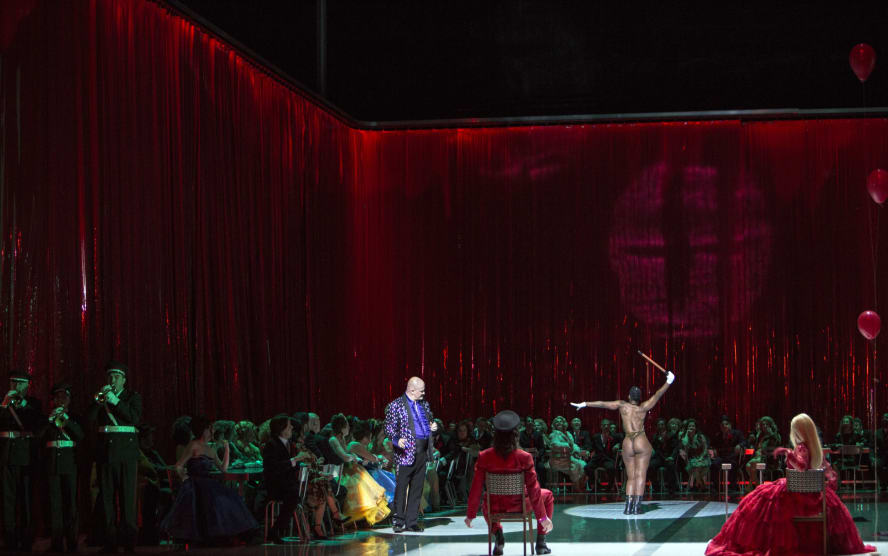

© Bernd Uhlig – Opéra national de Paris

Dans le rôle titre d’un opéra aussi féministe que celui-ci, mieux vaut une chanteuse dont la solidité de caractère scénique n’a d’égal que celle de ses contre-ut. Pour ses débuts à l’Opéra de Paris, Aušrinė Stundytė joue sur du velours. Spécialiste des grands rôles dramatiques, elle ne rechigne pas devant la difficulté de la partition, et remporte avec brio le défi. Outre un timbre noir mais homogène et précis, elle nous gratifie d’une incarnation scénique frisant la folie, ce qui est bienvenu dans un rôle aussi tordu que celui de Katerina. Autre grand excité de la scène, Dmitry Ulyanov ne fait qu’une bouchée du rôle endurant de Boris Timofeevitch, pliant sa tessiture de basse à toutes les exigeances de la partition. Entouré de ces deux colosses, Pavel Černoch (Sergueï) paraît pâlot durant ses premières interventions. La voix ne tarde cependant pas à se réveiller et ses aigus puissants et lumineux conviennent à merveille à son rôle de séducteur crâneur. Son homologue et concurrent John Daszak est lui aussi parfaitement à sa place dans le rôle du mari maladroit et cocu. Sa voix de métal à la projection phénoménale n’est pas sans arrière-goût ironique, sorte de parodie du Tambour-major de Wozzeck. Côté projection, Sofija Petrovič (Aksinia) tient aussi le haut du panier, avec un timbre rond et charnu qui n’a aucun mal à passer la barre de Bastille (fait rare pour une chanteuse encore membre de l’Académie de l’Opéra).

Après ce premier plateau de haute voltige les seconds rôles ne sont pas nécessairement aussi convaincants. Si le pope noble mais alcoolique de Krzysztof Bączyk se démarque de la distribution, le Balourd miteux de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke restera un peu effacé. Tassée dans le grave, la partie d’Oksana Volkova (Sonietka) peine à prendre son envol malgré un jeu de scène plus abouti. A l’inverse, la basse pourtant noble et chantante d’Alexander Tsymbalyuk (le chef de police) pèche par manque d’incarnation scénique.

Dans la fosse, Ingo Metzmacher semble sur la réserve. Les couleurs choisies sont très rondes et homogènes (tapis de cordes soyeux, solos de vents irréprochables) et le discours souvent empreint d’un lyrisme poétique qui n’est pas malvenu dans un tel ouvrage. Ce souci d’esthétique fait cependant un dommage collatéral : on semle avoir perdu une bonne part du grinçant de l’orchestre d’un Chostakovitch qui ne s’interdit pourtant aucune audace d’instrumentation. La pâte sonore rutilante et charnelle des chœurs de l’Opéra est en revanche tout à fait à propos chez un compositeur qui a beaucoup étudié et orchestré Moussorgky.

Côté mise en scène, la soirée s’annonçait grinçante, et elle le fut. Sans jeu de mots et à juste titre, le metteur en scène nous rappelle que Lady Macbeth, c’est avant tout « une histoire de sexe qui se consume jusqu’au bout ». Le parti pris est donc celui de gommer les arêtes socialistes (voire soviétiques) du livret d’après Leskov, et de se concentrer sur les passions des personnages.

Pour figurer un milieu où libido et pulsions destructrices ne font qu’un, il nous propose un abattoir. L’idée peut faire grincer des dents, mais force est de reconnaître que le parallèle fonctionne bien, et que la crudité des images (carcasses de porcs, pas mal d’hémoglobine et surtout beaucoup d’accouplements en tous genres, volontaires ou non, à deux ou plus) n’est qu’une transposition scénique de ce qu’il se passe en musique. Mieux que cela, les deux premiers actes déploient une direction d’acteurs aux petits oignons, et même les interludes musicaux sont habillés d’un propos scénique intelligent. L’humour n’y fait pas non plus défaut, même s’il se veut surtout grinçant et triste, comme souvent chez Chostakovitch. Dans l’air de Katerina ainsi qu’à la toute fin de la première partie, on trouve le metteur en scène à son meilleur, c’est à dire en parfaite concordance avec le texte et la musique (les saisissantes lumières de Felice Ross n’y sont pas pour rien). On regrette en revanche un peu plus la vidéo aux animations 3D bâclées de Kamil Polak, qui nous rappelle la fin de l’histoire à plusieurs reprises sans grande subtilité.

C’est après l’entracte que s’amorce la lente descente du soufflé warlikowskien. Au troisième acte, le metteur en scène renoue avec ses tendances foutraques, mêlant tout et n’importe quoi afin d’arriver à quelque chose. Vu son métier considérable en matière d’opéra, cela fonctionne encore à peu près, mais le propos se brouille de plus en plus. Le dernier acte (peut-être aussi le plus faible musicalement) est en revanche d’un vide sidéral. Tout est bien fidèle au propos du livret, mais sans originalité ni fantaisie, ce qui fait trouver le temps très long. On en vient à regretter la profusion de détail de l’acte précédent, et encore plus les grands moments de scène de la première partie de soirée.

C’est surtout par la scène que la soirée donne une impression d’inabouti. Après deux premiers actes au sommet, c’est comme si le travail amorcé par Warlikowski s’était arrêté trop longtemps après la fin. Qu’en aurait pensé Stravinsky ? Certainement pas grand chose, lui qui détestait la musique de son collègue.