« Verdi a eu la coquetterie de prodiguer toute la science dont il est capable quand il le veut, ses subtilités harmoniques, ses trois finales impeccablement développés, sa fugue impeccable tout en éclatant de rire pour la conclusion joyeusement sceptique. » Ces lignes de Lucien Rebatet n’ont pas pris une ride, et elles résument la quadrature du cercle qui attend l’équipe en charge de mettre en scène Falstaff : unir le comique le plus débridé à une musique d’une richesse qui fait penser à de la dentelle vocale et orchestrale. Trop souvent, les interprètes sacrifient l’un au profit de l’autre. On rit, mais en négligeant les trésors déversés à pleines mains par le vieux maestro, ou on adopte un ton d’oratorio bien malvenu, de façon à permettre aux chanteurs et à l’orchestre de se tirer des pièges de l’écriture. Mais, pour l’ouverture de la saison de La Monnaie, Laurent Pelly et Alain Altinoglu ont travaillé main dans la main pour équilibrer la balance de l’œuvre, et parvenir à une réussite éclatante. Leur secret ? Ne plus voir l’humour et la musique comme deux notions séparées, mais réaliser que le rire est DANS la partition même, qui va donc dicter tous les choix visuels.

Les premières mesures, célébrissimes, nous donnent à entendre un vrombissement mêlé de vivacité, comme si les instruments s’amusaient d’être trop à l’étroit dans la fosse d’orchestre, et le rideau se lève sur une taverne stylisée, ridiculement petite, où Falstaff et le docteur Caïus s’engueulent à qui mieux mieux sans trop y croire. Les crépitements vocaux qui suivent trouvent un écho dans un jeu de scène déjanté, avec d’impayables morceaux de danse, comme si la scène était créée par ce qui émane de la fosse. Idem pour la deuxième scène, chez Ford et Alice, où le pépillement des bois accompagne l’apparition d’un intérieur à la fois bourgeois, fou et coloré, avec des escaliers qui ne mènent nulle part, comme dans un dessin de Escher. Les personnages bondissent, miment, courent, les rires fusent dans la salle, et les deux premiers actes ne connaissent aucun temps mort. Les moments de réflexion, où l’action est suspendue, se déroulent dans un décor soudain devenu entièrement obscur ou subtilement modifié par les éclairages de Joël Adam. Au troisième acte, si différent des précédents, changement complet, avec un monde de féérie, de brouillard, des arbres tirés d’un tableau de Magritte, des elfes et des voiles, avant que le comique ne reprenne ses droits avec l’apparition hilarante de Falstaff, qu’on se gardera de spoiler. Tout est réglé de main de maître, avec des équilibres millimétrés, et une compréhension intime de ce qu’est le théâtre en musique. Plus qu’un dialogue entre la fosse et la scène, c’est à une fécondation du théâtre par la musique que l’on assiste en direct.

Alain Altinoglu est comme enivré des mille possibilités que Verdi offre à l’orchestre. Mais le rythme trépidant qu’il impose à chacun n’empêche pas de goûter des alliages instrumentaux d’une saveur inédite. On entend vraiment les dialogues de la contrebasse avec le piccolo, les solos suraigus du violoncelle, ou toutes les autres trouvailles d’un maestro de 80 ans qui est passé du « zim-boum » des œuvres de la décennie 1840 à une maîtrise instrumentale stupéfiante. L’orchestre symphonique de La Monnaie est galvanisé, et s’ouvre ou se referme comme un éventail, dans une disponibilité fascinante. Les choeurs de La Monnaie n’ont pas grand chose à chanter, mais ils le font avec une précision sans faille. Et la fugue finale, si périlleuse, est un festival de joies vocales.

On ne dira jamais assez à quel point Falstaff est un opéra de troupe, une musique et une pièce du collectif, où l’esprit d’équipe est pierre angulaire, comme le souligne le chef dans une passionnante introduction jointe au programme. Ce n’est qu’en s’oubliant en tant qu’individu que le chanteur pourra rendre justice à l’opéra, et la quasi-totalité de la partition est constituée d’échanges. L’esprit de groupe est-il là ? Oui, mille fois oui, à tous les points de vue, dans l’oblation de soi que chacun apporte, renonçant à briller individuellement pour mettre en valeur ses partenaires, mais aussi dans la circulation de l’énergie d’un protagoniste à l’autre, chacun semblant passer à autrui la flamme qu’il vient de recevoir. Il n’y a donc pas grand sens à détailler trop les prestations individuelles. Mais comment résister devant les graves opulents de la Mrs Quickly campée par une plantureuse Daniela Barcellona ? Comment faire silence devant l’art consommé de Lionel Lhote, qui tutoye désormais les plus grands, dont le Ford équilibre parfaitement noblesse du chant et petitesse du mari jaloux ? Comment ne pas fondre devant le couple d’amoureux formé par Bogdan Volkov et Benedetta Torre, campés au sommet de leurs tessitures respectives et des décors, comme ravis vers le ciel ? Tous les autres rôles sont à leur place, dans une compréhension parfaite de la mécanique de la pièce, et visiblement ravis de s’amuser autant.

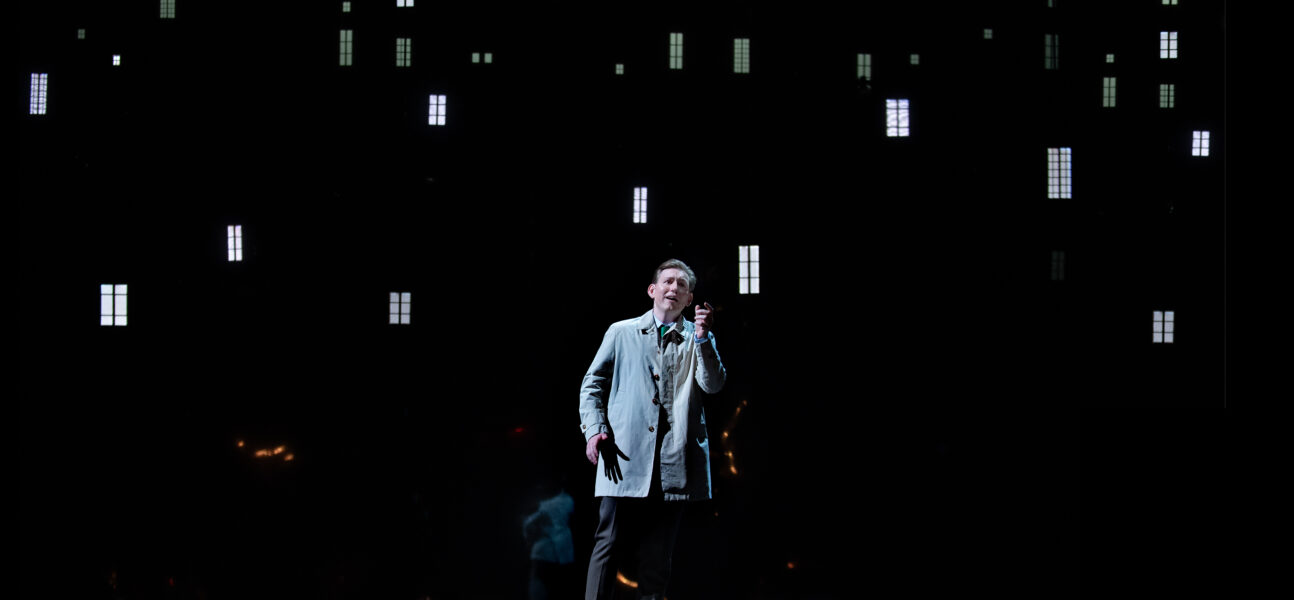

Quant à Simon Keenlyside, il est permis de regretter que sa voix ait un peu perdu de cette fêlure, de cet émail légèrement ébreché, qui la rendait immédiatement reconnaissable. Mais s’il a moins à offrir en terme de personnalité vocale, il n’a rien lâché en termes de maîtrise et d’endurance, et le style est toujours aussi châtié. C’est donc logiquement qu’il nous offre un « pancione » touchant davantage que grotesque, qui nous ferait presque croire qu’il a vraiment été irrésistible à l’époque où il était page du Duc de Norfolk. Même aux moments les plus désopilants, la rigueur ne perd pas ses droits, et le baryton parvient à rappeler tout ce que l’écriture de Verdi doit au bel canto.

Un public debout fait un accueil triomphal à toute l’équipe artistique au moment du rideau final. La saison de La Monnaie commence en force.